家をたてたひ

家が建つまでの道のりを備忘録として徒然とつづります。

木工事 野地板張り始まる

2011.02.12 (Sat) | Category : 木工事

2/12の現場レポです。

この日は土曜日で上棟式の日でしたが、野地板を一部張り始めました。

30mm厚120mm幅の杉材です。八溝杉なので、多摩産材ではないんだけど、野地板だけは八溝杉になりました。

ただし、1F、2F、ロフトの床材は多摩産材の杉板になります。

ホントは全部多摩産材でそろえたかったんだけど、後から気づいたのでコストの関係で。。。

このような感じで野地板がはられていきます。

この日はここまで。

野地板はそのまま天井の仕上げになっているので、この気持ちいい空間はこのまま生かされるところがいいところだね。

ちょっと御開帳で骨組みを楽しみます。

構造用金物も一部ついていました。

この構造用金物、こんなペラッペラの鉄板でなんか意味あるんだろうか。。。

建築基準法で必要見たいなんだけど、しっかりした骨組みがあれば必要ない気もするんだけど。。。

壁で隠れる部分とはいえ、どうかなと思うよ。

定点観測はこんな感じで養生シートの陰でうっすら見える程度。。。

そうそう、前日の2/11に東京にも雪が降り、現場の雪かきの産物で

雪だるまができました。

この日は土曜日で上棟式の日でしたが、野地板を一部張り始めました。

30mm厚120mm幅の杉材です。八溝杉なので、多摩産材ではないんだけど、野地板だけは八溝杉になりました。

ただし、1F、2F、ロフトの床材は多摩産材の杉板になります。

ホントは全部多摩産材でそろえたかったんだけど、後から気づいたのでコストの関係で。。。

このような感じで野地板がはられていきます。

この日はここまで。

野地板はそのまま天井の仕上げになっているので、この気持ちいい空間はこのまま生かされるところがいいところだね。

ちょっと御開帳で骨組みを楽しみます。

構造用金物も一部ついていました。

この構造用金物、こんなペラッペラの鉄板でなんか意味あるんだろうか。。。

建築基準法で必要見たいなんだけど、しっかりした骨組みがあれば必要ない気もするんだけど。。。

壁で隠れる部分とはいえ、どうかなと思うよ。

定点観測はこんな感じで養生シートの陰でうっすら見える程度。。。

そうそう、前日の2/11に東京にも雪が降り、現場の雪かきの産物で

雪だるまができました。

PR

祝上棟

2011.02.12 (Sat) | Category : 木工事

2/12に略式ですが、上棟式を行いましたよ。

建て方は、2/10に終了していたんだけど、上棟式は2/12ということで。

現場では即席のテーブル(ベニヤ)とイス(足場)が用意され、紅白の幕も貼られてました。

建物の角にあたるところに、

棟梁がお酒を

鳶の頭が塩を

我が家は交代でお米を蒔いています。

これはお清めの儀式。

ちなみに弊串は

もう付いてました。。。

つけるところとか見たかったんだけどな。。。

その後、直会(なおらい)というちょっとした宴席。

甘酒を用意して、みんなで乾杯しました。

この日は関係者10名が集まってくださり、顔合わせも兼ねて楽しいひと時を過ごしましたよ。

鳶の頭の「世界に一つだけの花」ならぬ「世界に一つだけの家」には感激しました。

工務店の社長と電気屋さんも歌ってくれました!

あいにくの雨でしたがよき日となりました。

ここに来られていない人たちも含め多くの人が関わりあって家が建って行くんだなーと実感しましたよ。

建て方は、2/10に終了していたんだけど、上棟式は2/12ということで。

現場では即席のテーブル(ベニヤ)とイス(足場)が用意され、紅白の幕も貼られてました。

建物の角にあたるところに、

棟梁がお酒を

鳶の頭が塩を

我が家は交代でお米を蒔いています。

これはお清めの儀式。

ちなみに弊串は

もう付いてました。。。

つけるところとか見たかったんだけどな。。。

その後、直会(なおらい)というちょっとした宴席。

甘酒を用意して、みんなで乾杯しました。

この日は関係者10名が集まってくださり、顔合わせも兼ねて楽しいひと時を過ごしましたよ。

鳶の頭の「世界に一つだけの花」ならぬ「世界に一つだけの家」には感激しました。

工務店の社長と電気屋さんも歌ってくれました!

あいにくの雨でしたがよき日となりました。

ここに来られていない人たちも含め多くの人が関わりあって家が建って行くんだなーと実感しましたよ。

木工事 建て方翌日 現場に潜入(笑)

2011.02.11 (Fri) | Category : 木工事

2/11は建国記念日なので工事はお休み。

現場を見てきました。

とくに建て方の日上がれなかった2階の様子は気になるところ。

この梁の上部分はロフトになるところ。渡りあごでがっちりと組まれています。

1Fの玄関と奥が畳の間になるところ。

天井が勾配があるので、圧迫感があるかなと思ったけど、そうでもないみたい。(な気がする)

棟木を支えているこの柱?束?だけが多摩産材でないんだな。。。

結局は、どこのミスだろうか?と現場監督に尋ねたんだが、「檜の材で問題ありませんから」と言っていたが、多摩産材で家を作るコンセプトをあまり理解してもらってないようだ。

確かに作りには問題ないんだろうけど。「多摩産材で家を作る」っていうことに関しては大いに問題なんだが、、、非常に残念でした。

2Fの南側の窓に面する部屋。ロフトもあるしちょっと狭いかもしれない。。。

以上現場レポでした。

現場を見てきました。

とくに建て方の日上がれなかった2階の様子は気になるところ。

この梁の上部分はロフトになるところ。渡りあごでがっちりと組まれています。

1Fの玄関と奥が畳の間になるところ。

天井が勾配があるので、圧迫感があるかなと思ったけど、そうでもないみたい。(な気がする)

棟木を支えているこの柱?束?だけが多摩産材でないんだな。。。

結局は、どこのミスだろうか?と現場監督に尋ねたんだが、「檜の材で問題ありませんから」と言っていたが、多摩産材で家を作るコンセプトをあまり理解してもらってないようだ。

確かに作りには問題ないんだろうけど。「多摩産材で家を作る」っていうことに関しては大いに問題なんだが、、、非常に残念でした。

2Fの南側の窓に面する部屋。ロフトもあるしちょっと狭いかもしれない。。。

以上現場レポでした。

木工事 建て方

2011.02.10 (Thu) | Category : 木工事

2/10 いよいよ建て方の日です。

平日だったのですが一生に一度のことと思い、お休みして朝から見学してきました。

8時半ごろ現場に着くと、もう作業は始まってましたよ。

一階部分の一番大きな梁です。

継ぎ手は追っ掛け大栓継ぎ

継いだ後は、込み栓を打ちこんでがっちりと梁がつながります。

下から見るとこんな感じ。

細田材木店で刻んでもらったもの。伝統的な継ぎ手だけど、半分プレカットのマシンで刻まれているのです。

1Fの梁柱が終わると、

柱の垂直を見ながら、仮筋交いをつけていました。

午前中で、1F部分は終わり。2F部分に材をクレーンで上げていました。

基本的に材をまとめて運ぶの以外は、大工さんと鳶さんの手起こしで建て方を進めていきます。

そして、同時に、足場を組んでいくのです。

ひょいひょいと梁や足場の上を歩きまわる様は流石だなーと感心してました。

順調に作業は進んでいたんだけど、最後の最後でハプニングが。。。

棟木を支える束が一本足りないらしい。。。

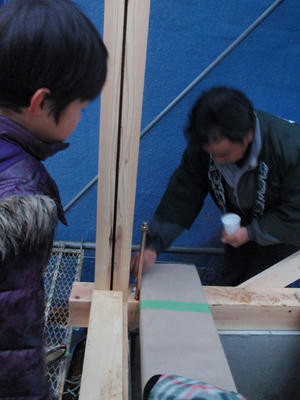

現場監督が、材を持ってきて、棟梁がそれを刻む。

なので、この一本だけ多摩産材ではないのだな。でも無事にこの日に屋根の垂木まで仕上がりました。

我が家の鳶をやってくれたのは、

東京BK足場の3人の鳶さんたち。3人は若かったな~。ウチみたいな構造の現場は初めてだったとのこと。ウチの工法は渡りあごという伝統工法。少しでも伝統的な技の継承ができていればいいね。

それにしても鳶さんは足場やら梁の上やらをひょいひょいと渡り歩いて本当にすごい。

建て主も工事参加ということで、込み栓を何か所か打たせてもらいました。

かなり疲れます。。。

そして、梁が化粧なのでかなり気を使います。

これは「天端リスト」というもので、土台と基礎の間に挟み込むことで、基礎内の気密性を高めるもの。

そよ風で基礎コンクリートに蓄熱するには、隙間があいていてはNGで、この製品を使うのだそうです。

柱に使われている杉も多摩産材であり、全部ではないけど、沖倉製材所で試験をした際の刻印が印字されてます。

ヤング係数と含水率も一緒に印字されてます。

ヤング係数はE90とE70のものがあるようです。含水率はすべて20%となってます。

この日建て方は完了し、屋根の垂木まで取付が終りました。

1日を通して見学できてよかった。

天気も終日よかったし、上棟日和でした。

職人さんありがとうございました。

養生シートがかけられたので、全景が拝めるのはしばらくないなー。

そして2/12はいよいよ上棟式となります。

平日だったのですが一生に一度のことと思い、お休みして朝から見学してきました。

8時半ごろ現場に着くと、もう作業は始まってましたよ。

一階部分の一番大きな梁です。

継ぎ手は追っ掛け大栓継ぎ

継いだ後は、込み栓を打ちこんでがっちりと梁がつながります。

下から見るとこんな感じ。

細田材木店で刻んでもらったもの。伝統的な継ぎ手だけど、半分プレカットのマシンで刻まれているのです。

1Fの梁柱が終わると、

柱の垂直を見ながら、仮筋交いをつけていました。

午前中で、1F部分は終わり。2F部分に材をクレーンで上げていました。

基本的に材をまとめて運ぶの以外は、大工さんと鳶さんの手起こしで建て方を進めていきます。

そして、同時に、足場を組んでいくのです。

ひょいひょいと梁や足場の上を歩きまわる様は流石だなーと感心してました。

順調に作業は進んでいたんだけど、最後の最後でハプニングが。。。

棟木を支える束が一本足りないらしい。。。

現場監督が、材を持ってきて、棟梁がそれを刻む。

なので、この一本だけ多摩産材ではないのだな。でも無事にこの日に屋根の垂木まで仕上がりました。

我が家の鳶をやってくれたのは、

東京BK足場の3人の鳶さんたち。3人は若かったな~。ウチみたいな構造の現場は初めてだったとのこと。ウチの工法は渡りあごという伝統工法。少しでも伝統的な技の継承ができていればいいね。

それにしても鳶さんは足場やら梁の上やらをひょいひょいと渡り歩いて本当にすごい。

建て主も工事参加ということで、込み栓を何か所か打たせてもらいました。

かなり疲れます。。。

そして、梁が化粧なのでかなり気を使います。

これは「天端リスト」というもので、土台と基礎の間に挟み込むことで、基礎内の気密性を高めるもの。

そよ風で基礎コンクリートに蓄熱するには、隙間があいていてはNGで、この製品を使うのだそうです。

柱に使われている杉も多摩産材であり、全部ではないけど、沖倉製材所で試験をした際の刻印が印字されてます。

ヤング係数と含水率も一緒に印字されてます。

ヤング係数はE90とE70のものがあるようです。含水率はすべて20%となってます。

この日建て方は完了し、屋根の垂木まで取付が終りました。

1日を通して見学できてよかった。

天気も終日よかったし、上棟日和でした。

職人さんありがとうございました。

養生シートがかけられたので、全景が拝めるのはしばらくないなー。

そして2/12はいよいよ上棟式となります。

木工事 あ、雨が。。。

2011.02.09 (Wed) | Category : 木工事